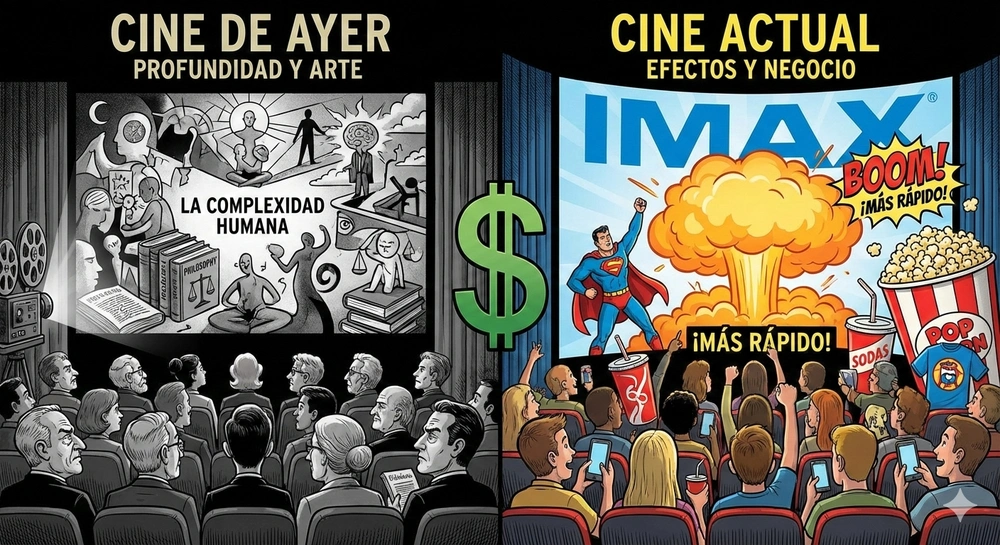

El cine contemporáneo tiende a simplificar: los diálogos explican lo obvio, los personajes son planos y la música actúa como un colchón genérico que confirma la emoción en vez de cuestionarla. Esa pauta responde a lógicas industriales —seguridad comercial, pruebas de audiencia y facilidad de venta— pero empobrece la experiencia: reduce la ambigüedad, anula el subtexto y convierte a los protagonistas en arquetipos olvidables. Lo político sufre igual: temas complejos como la desigualdad, la migración o la corrupción se presentan en eslóganes, sin procesos ni consecuencias reales, lo que infantiliza el debate y borra voces con agencia. El resultado es un cine que prioriza la claridad y la exportabilidad sobre la profundidad y la memoria emocional; opta por lo masticado en vez de confiar en la capacidad del público para interpretar. Recuperar riqueza narrativa exige decisiones concretas: permitir contradicciones, dejar silencios que pidan lectura, usar la música para dialogar con la imagen y mostrar procesos políticos con costes y ambigüedad. No es complicar por complicar, sino respetar la inteligencia colectiva y devolver al cine su poder para plantear preguntas que perduren más allá de los créditos. Así, el cine recuperará su función pública y emocional, no solo comercial y duradera.

La simplicidad del cine actual. Infantilización y pena profunda.